ニュース&イベント News&Event

レポート

【こども教育学科】こども学海外研修

スケジュールは次の通りです。

9/7 関西国際空港からクアラルンプールへ、トランジットを経て機内泊。

9/8 オークランド到着。サベージメモリアルパーク訪問の後、ハーバーブリッジ、スカイタワーを経てホテルへ。オークランド泊。

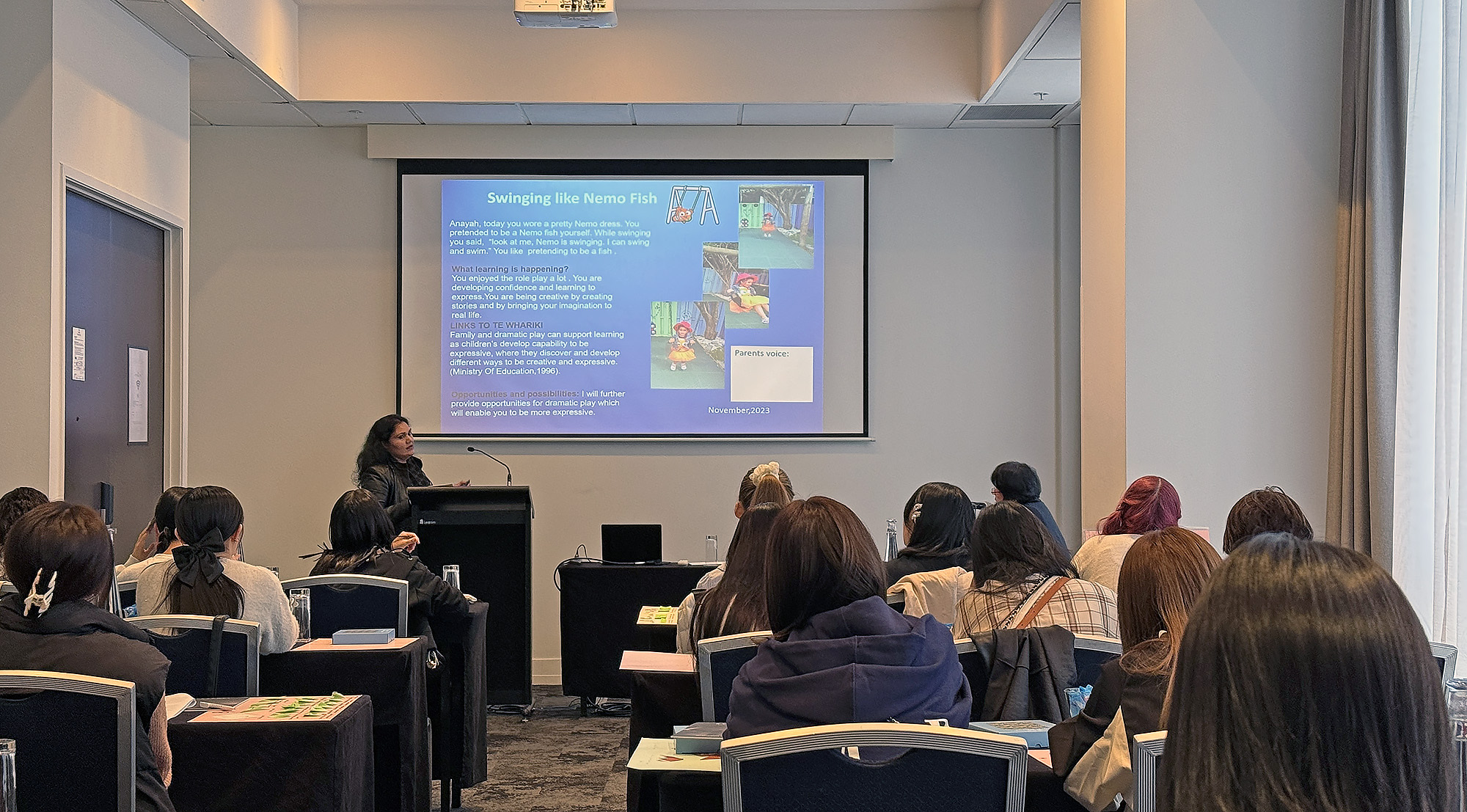

9/9 ホテルにてインマヌエル・プレスクール代表のラヘル・タラパティ氏による講義。午後は4班に分かれてインマヌエル・プレスクールの各園を視察。オークランド泊。

9/10 午前は自由行動。午後はオークランド日本幼稚園を視察。オークランド泊。

9/11 ロトルアに出発。アグロドームにて農牧場体験、テ・プイア(マオリ文化展示、マオリ文化美術工芸学校、間欠泉など)見学。ロトルア泊。

9/12 マオリの小学校(ランギハカハカ)視察、文化交流。スカイラインレストランで食事の後、オークランドへ移動。オークランド泊。

9/13 オークランドからクアラルンプールへ。トランジットを経て機内泊。

9/14 関西国際空港に到着。

こども教育学科の学科ブログにそれぞれの日の報告と写真とが掲載されておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

こども教育学科 学科ブログ

今回のこども学海外研修では、ニュージーランド最大の都市オークランドと牧羊地が広がるロトルアという異なる顔をもつ2つの町を訪れました。この国で大切に継承されているマオリの文化や歴史を感じるとともに「テファリキ」を導入した幼児教育の現場を体感することができた旅でした。

南半球は春で、空港を出ると冷たく心地よい風が吹いています。太陽が降り注ぎ真っ青な空に長い雲が浮かんでいます。その日はもっともニュージーランドらしいお天気とのこと。しばし日本の暑さを忘れ、バスに乗り込みサベージメモリアルパークからオークランドの町並みを見渡し、車窓からハーバーブリッジ、スカイタワーの眺めを楽しみました。

3日目、ラヘル・タラパティ氏による講義では、ニュージーランドの幼児教育カリキュラム「テファリキ」について学ぶことができました。「テファリキ」とは1996年から始まった教育法で、ニュージーランドの先住民、マオリの言葉で「編み込まれた敷物」という意味。多様なバックグラウンドを持つこども達が「誰一人欠けることなく乗ることのできる敷物」を意味しているとのこと。中島みゆきさんの歌「糸」のように誰をも包み込む、というイメージでしょうか。

ニュージーランドでは5歳の誕生日を迎えた翌日から、小学校に行く資格が与えられること、学校にはテキストがないことなど様々な違いに驚きつつ、個々の発達にあわせた細やかな支援制度も充実していることを学びました。

ここで、テファリキの4つの原則と5つの要素を紹介します。

▼ テファリキの4つの原則

Empowerment 子どもが自分のやりたい遊びを通して、自分本来の能力が発揮される経験を大切に。

Holistic Development 子どもが学び成長していく全体像を見極め、次のステップへ誘う。Family and Community 幼稚園や保育園だけでなく、家族や地域といったより広い世界で関わり学んでいく。

Relationships 子どもは、他の人々や環境、物との双方向の関係性を通じて学んでいく。

▼ テファリキの5つの要素

Well-being 子どもが心身ともに幸福で健康な状態であることを保証する。

Belongings 子どもと家族が所属感を感じられるよう援助する。

Contribution 学習の機会が平等であり、子ども一人ひとりの活動や貢献が価値あるものであることを示す。

Communication 子どもの持つ言葉や非言語的な合図やサインが尊重され守られること。

Exploration 子どもが、環境の中で自分から様々なことを試すことを通じて学ぶことを保証する。

また、「テファリキ」という言葉には、4つの原則と5つの要素という縦横の糸が組み合わせられて一つの織物となる、という意味も込められているようです。なんだか日本の5領域にも通じるところがありますね!

4日目は、日本人幼稚園を訪問し幼稚園を経営するナオミ・ブラウン氏のお話しをうかがいました。オークランドの住宅地に入っていくとカラフルな遊具が置かれた園庭が見えてきます。ここはニュージーランドの教育評価局の認可を受けた幼稚園で、日本語と英語、マオリ語を使用し保育が行われています。テファリキを取り入れつつ日本文化も大切にした保育がなされています。テファリキのポリシーの中にも含まれている子どもを守る法律(チャイルドプロテクション)について詳しく説明を受けました。また養護とは、子どもの尊厳とは、と再び考えられる学びの時間となりましたし、子どもの成長が一目で分かるラーニングストーリーの記録にも触れることができました。

研修の終盤では、バスでロトルアに向けて移動し、車窓から牧場、羊の群れ、ヤギの群れに感激しながらアグロドームを訪れました。コミカルな羊の毛刈りショー、牧羊犬のショーを見学し、子羊と戯れました。動物から様々な恩恵を受けて生きている私たち。すべての生きもの、命に感謝です。

いよいよマオリの小学校へ!マオリの伝統的なハカ(歌とダンス)で私たちを迎えてくれます。私たちからも歌のプレゼント「世界中のこどもたちが」を合唱しました。さすがはこども教育学科の学生達!とても美しい歌声を響かせてくれました。

その後、代表のこどもたちと、マオリ式の鼻と鼻をくっつける挨拶をしました。同じ空気を吸うことで仲間に受け入れられる、という意味があるようです。ちょっと緊張しましたね! 日本文化の紹介、折り紙やけん玉をして、こどもたちと楽しい時間を過ごしました。

帰国後、9月27日に事後指導を行いました。各々が作ったアルバムを持ちより、ニュージーランドでの学びを振り返りました。

ニュージーランドを訪れ、文化的背景やアイデンティティの違いも互いに尊重しあえる人々と出会い学ぶことが出来ました。今、日本の保育現場でも多くの外国籍の子どもが在籍し共に過ごしています。受け入れの体制において私たち大人がつまずきを感じたり、どんな配慮が必要なのだろうと思い悩んだりすることも多く、果たして、全ての人を受け入れるという土壌を私は持ち合わせているのだろうかと、振り返る機会が与えられました。訪問したプレスクールや小学校では、子どもたちと共に過ごし、受け入れられる心地よさ、喜び、安心感を感じました。これからこども教育に携わることを目指す学生が、すべての子どもを受け入れるという保育マインドを持って学び続けられるようにと願います。一人ひとりの興味・関心を大切に、子どもが活動を自由に選択し次の学びに繋げていく環境を大切にするテファリキから多くのことを学び取った海外研修となりました。

また、一歩外から日本のこども教育を見つめてみると、集団での保育や教育の場での課題や改善の必要があるところ、他方で高く評価できるところも見えてきたと思います。これからも、視野を広く保って、保育観・教育観を育んでいきたいものです。